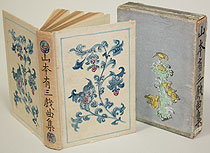

『山本有三戯曲集』 山本有三著 改造社 1922年

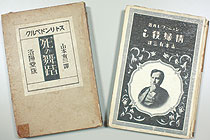

左『死の舞踏』 洛陽堂 1916年

ストリンドベルク 作 山本有三 訳

右『情婦殺し』 新潮社 1926年

シュニッツレル 作 山本有三 訳

2012年9月15日(土)〜2013年2月24日(日)

| 【開館時間】 | 9:30~17:00 |

| 【休館日】 | 月曜日 *月曜日が休日の場合は開館 12/25・26、12/29〜1/4、1/15・16、2/12・13は休館 |

| 【入館料】 | 300円(20名以上の団体200円) *中学生以下、障害者手帳をご持参の方とその介助をする方、 高校生以下の校外学習と引率教諭は無料。 「ぐるっとパス」をご利用いただけます。 |

| 【企画協力】 | 縄田雄二(中央大学教授) |

| 【協 力】 | ドイツ日本研究所、東京大学総合図書館、東京都立多摩図書館、 マールバッハドイツ文学資料館 |

山本有三は一高在学中の明治43年に初めての戯曲「穴」を執筆しました。進学した東京帝大では土屋文明、久米正雄、菊池寛らと出会い、文学の世界へと歩みを進めていきます。座付作者や雌伏時代を経験した有三はやがて、近代演劇史に残る作品を執筆しました。

本展では、有三が一流の劇作家となるまでの修業時代に光を当て、学生時代の習作「穴」や座付作者を辞した後に打ち込んだストリンドベリ、シュニッツラーの翻訳、初めて脚光をあびた「生命の冠」などを取りあげます。これまでも指摘されてきたドイツ文学の影響だけでなく、世界の潮流の中に有三はどのように位置づけられるのか。また有三が役者をどのように捉え、作品にどう影響しているか。新たな視点から有三の文学修行を考えようとするものです。一人の文学青年が劇作家・山本有三になるまでの歩みをどうぞご覧ください。

卒業前後数箇月間新派劇に関係したが、深く感ずるところあり、

幕内の生活から手を切つて、静かにストリンドベリイの「死の舞踏」の翻訳に専念した。

文学は子供の時から好きであつたが、真摯に文学に志すやうになつたのは

この時以後といふ方が当たつているかもしれない。

海外との交流

明治時代、近代化を目指す日本は、政治や文化などのあらゆる分野で西欧に学ぼうとしました。文学の世界も例外ではなく、次代の文学者を志す若者にとって、特に高等教育を受けて語学を身につけた者にとって、海外作品を読む・訳すということは今よりはるかに重視されていました。大学でドイツ文学を専攻した有三も、諸外国の作家や作品に学び、文学者としての素地を育んでいきました。

一高生の頃からイプセンやメーテルリンクに親しんだ有三は、東京帝大の独文科に進学後、更に多くの海外文学から思想や技法を学びとっていきました。特に影響を受けたのは森鷗外の翻訳によるシュニッツラーらの作品で、展示中の直筆原稿「鷗外の翻訳物と自分」には、「もし、私の学生時代に、森さんの翻訳の戯曲が出なかったら、私はあるいは違った方向に走ってゐたかもしれません」と書かれています。

役者との出会い

山本有三が初めての戯曲「穴」を執筆した明治40年代から、劇作家として活躍した大正時代は、日本の演劇史の中でも特に重要な時期と重なっています。明治中期、歌舞伎(=旧派)に対しての新派が生まれ、明治末期には同時代の西欧近代演劇に影響を受けた新劇が産声をあげます。こうした演劇近代化の大きな波は、作家・役者・演出家・舞台監督といった存在や役割にも目を向けさせました。有三戯曲の中にも役者との出会いから生まれた作品があります。当時の舞台写真や貴重な上演資料、俳優論などを通して、有三と役者との深いつながりをご紹介します。