星のホールで初演された「わが星」によって岸田戯曲賞を受賞し、

今、演劇界でもっとも注目を集める劇団ままごとの柴幸男が

太宰治の「女生徒」をモチーフにした舞台を作り上げます。ご期待ください。

本公演は終了しました

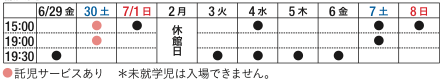

2012年 6月29日(金)〜7月8日(日) 全12公演

| 【全席自由】 (日時指定・整理番号付) |

会員 前売2,700円・当日3,150円 一般 前売3,000円・当日3,500円 高校生以下1,000円(前売・当日とも) |

| 500円、対象:1歳~未就学児、定員10名、要予約(2週間前まで) *未就学児は入場できません。 *6/30(土)のみ |

|

| 【作・演出】 | 柴 幸男 |

| 【出 演】 | 大石将弘 |

| 【サイト情報】 | ままごと ウェブサイト http://www.mamagoto.org/ |

空、雲、風、地面、水たまり、女子高生、虹。

太陽から届いた8分前の光、1 時間前の雨、

38年前に作られたアスファルトの上の水たまりの上。

2012年4月1日、8時16分32秒、緯度34.62、

経度135.47、に、表れた、小さな虹。

その存在は、誰からも気付かれず、

記憶にも残らず、生まれた瞬間に消える存在。

だけど、虹は今、確かに存在しているし、同様に、

私たちも、今、ここに、存在している。

やがて、すべてが死に絶え、消滅し、

その存在の記憶すらもなくなっても。

虹も、私たちも、朝も、すべて、そこに、ある。

今回の公演に寄せて柴 幸男さんからのメッセージ

太宰治は「女生徒」で、ある少女の、一日の、思考、世界を、短編小説に閉じ込めました。この作品では、朝の一瞬を、そこに存在するものすべての、思考、世界を、舞台に閉じ込めようという挑戦です。語り部は、物質も、現象も、生物も、等しく扱い、時間と距離を自由に行き来し、今、ここに、なにが、どのようにして「ある」のかを語ります。光と音と映像は、語り手と、対等に「朝」を語り、戯曲には、音階が練り込まれ、物質の同時存在を「コード」として耳に届けます。

柴 幸男(ままごと)

「朝がある」特製文庫本プレゼント!

ままごと待望の新作公演「朝がある」を記念して作られた特製文庫本(非売品)を、当財団でチケットをご購入いただいた以下の方にプレゼントいたします。

● マークル口座会員

6/17(日)までにご予約いただいた方

● マークル現金会員および一般

6/17(日)までに

チケット代金のご入金が完了した方

※他のプレイガイドでご購入の場合、本特典はございません。

柴 幸男(ままごと)

1982年生まれ愛知県出身。

『わが星』で第54回岸田國士戯曲賞を受賞。

何気ない日常の機微を丁寧にすくいとる戯曲と、ループやサンプリングなど演劇外の発想を持ち込んだ演出から普遍的な世界を描く。

劇団「ままごと」は柴幸男の作品を上演する団体であり『演劇をままごとのように、より身近に。より豊かに』をモットーとしている。

http://www.mamagoto.org

この作品全体を、俳優も照明も映像も全て合わせた、一つの曲にしたいと思っています。

──太宰作品は今までに読んだことはございますか?

写真左 柴幸男/右 大石将弘柴:はい。ただ、読んだと言っても高校生のときに『人間失格』を読むというような普通の人が読むレベルで、特に熱心なファンという訳ではなかったです。

──その頃の太宰のイメージは?

柴:暗いとか重い感じの人なのかなとその時は思ったんですけど、後に井上ひさしが書いた戯曲「人間合格」を読んで、豪農の子に生まれながらも社会主義運動にかかわっていたという事も知っていくうちに、内に籠るというイメージ像が変わり、実は面白い人なんだと思うようになりました。

──今回の公演を上演するにあたって、太宰作品を読んだ感想はいかがでしたか?

柴:今回は初めから『女生徒』でいこうと決めていて、大学生の時に一度読んだきりだったので、読み直しました。『女生徒』は太宰が女の人からもらった日記をまとめた作品なんですけど、本当に女の子が書いて、見ている景色が脳裏に浮かんでくるようで、上手いなと思いました。文学と言うと重いイメージがありますが、当時の小説の文体は軽やかさを感じるというか、形容詞で文章が長く繋がっているのではなくて、区切りがあってコンパクトな感じなんです。それに比べて最近の文章の方が重くるしいという印象がありますね。

──今回、『女生徒』をモチーフにしたのは何故ですか?

柴:元々やりたかった事があったのですが、朝っていう時間のしかもすごく短い一秒もいかないくらいの時間の中で起こっている事を全て語るっていう芝居を作りたかったんです。今いる場所が朝ってことは地球の反対側は夜だから、また別の場所は夕方で・・・どこかの朝は全ての時間ということになり、でもそうすると無限の時間になってしまうので、何か中心ポイントがないといけないなと思ったときに『女生徒』がありました。女の子を起点として、朝起きて、学校行って、家に帰ってきて一日が終わる・・・。この太宰の『女生徒』の時間の幅とはまたちょっと違うんだけど、僕の場合も何を中心点にするかは「そこ」(女の子)にしてみても良いのかなと思いました。

──今回の公演では、その『女生徒』がどのように扱われるのでしょうか?

柴:まず、あの時代の話ではないので、単純に『女生徒』を読んでいるような感触にはならないと思います。でも別の角度から見ると、どこかの街を歩いて、電車に乗って、席を取り合ったりという時間のどこか一秒をものすごく細かく、それこそ分子や原子のレベルまで分解して、並べ替えて、完成図は全然別のものになった・・・という風に思えるかもしれないですね。それからメガネ、電車、靴といった小道具を『女生徒』から引用しようと思っています。

──『女生徒』を男性でやろうというアイデアはどこから浮かんだのですか?

柴:今まで僕は、女の人が出てくる作品ばかり作ってきた気がするので、男の人の演技を中心にした舞台を、ちゃんとやりたいと思ったんです。中心点はある女の子ですが、そこからズレた存在が語るというのも面白いのではないかと・・・。太宰が男であったように、男である自分が語るとどうなるのかなと思いました。

──しかも一人芝居という事ですが。

柴:出演者を一人に絞ったのは、身体は一つですが「音」と二つの「光」を共演者としたいという事なんです。光とは照明の光であり、映像の光でもあるんですが、一人芝居といっても独りぼっちではなくて音や光と会話するという事になると思うんです。

──柴さんが今回の公演に寄せられたメッセージでは「戯曲に音階が練り込まれる」とありましたが、どういうイメージなのか教えていただけますか?

柴:はい、僕自身音楽は全然ヘタですし、音楽についての知識も、算数でいうと掛け算や割り算はできなくて、足し算や引き算ができるという位のものです。ただ、微分積分ができるようになるまで待つというのではなくて、今ある能力を使って戯曲に音を書き込むっていう事をやろうかなっていうのが、今回の挑戦の一つですね。

今思っているのは、『わが星』みたいに全編に音楽が散りばめられているというのではなくて、この作品全体が俳優も照明も映像も全て合わせて一つの曲にしたい・・・。という事なんです。

──その「一人芝居」を演じられる大石さんはいかがですか?

大石:太宰作品はやはり学生の時に『走れメロス』や『人間失格』を読みましたが、エンターティナーっぽい感じがして面白かったです。ただ、『女生徒』はまだ読んでいないのですが(笑)。実は今回、出演のオファーがあった時は一人芝居だとか聞いてなくて、その後に他の人から「今回は一人芝居らしいね」って聞いて、「柴さん血迷ったか!?」と正直ビビリました(笑)。僕は一人芝居が初挑戦なので、かなりのチャレンジですが、攻めて行こうと思っています。

柴:そんなに一人芝居って気合入るものなの?(笑)何人だと安心なの?(笑)

大石:そうですねえ・・・・・・二人芝居とか(笑)

柴:ああ、二人だと安心なんだ(笑)まあ、俳優さんはそうなのかなあ。でも僕の中ではほんとに「一人芝居だ!」って気合が入るような感覚は無いですね。構想を練っていった中で、音や照明を共演者にしたいって考えた時に「あっ、体は一つにしたほうがいいな」と自然に思っただけですし。音と会話するとか、光と会話するという風に考えを膨らませていくと、僕の中では「一人」って感じではまったく無いんですね。あと実際、過去に役者さんが一人だけの芝居作ったことはあるので(『反復かつ連続』2007年1月初演)今回、役者さんが一人であることへの、僕の中での特別な意識は無いですね。

大石:でも、稽古場ではずっと(僕と柴さんの)二人なんですよね?

柴:そんなことないよ(笑)演出助手さんとか制作さんとか、時には照明さんとか音響さんとか、いろんなスタッフの人がいるよ(笑)

大石:あっそうか(笑)それを聞いて安心しました。じゃあ大丈夫です(笑)

──大石さんは、ままごと初の劇団員でいらっしゃいますね。

大石:ままごとがアゴラ劇場で公演した『スイングバイ』(2010年3月)という舞台のワークショップオーディションを受けて、合格し出演したのですが、その年の夏頃「劇団員にならない?」って誘われました。

柴:なんか、すごく地味な感じだったのが気になって、誘いたくなったんですよね(笑)

大石:ただ、劇団員になって2年経つんですが、実は今回の舞台が「劇団員として初の、ままごとへの出演」なんです(笑)

柴:あっ、そっかあ(笑)

大石:柴さんの外部作品(2012年2月『テトラポット』)への出演はあったんですけど。

柴:それでも劇団員になって1年半経ってるね(笑)

大石:まあ別になんとも思わなかったですけど、時々、他の劇団とかみてて「あれ?劇団員ってこんな感じかなあ」って、思うことはありましたけど(笑)まあ、その分、今回頑張ります(笑)

──三鷹の星のホールでの公演は『わが星』の初演(2009年)、そして再演(2011年)に続いて、3度目となりますね。

柴:今日久しぶりに来て、懐かしいなあと思いながら再認識したのは、星のホールって天井が高いんですよね。で、その天井の高さが、今回の作品にいい感じにプラスになっていきそうだなあって、さっきから思っていました。あと、3回目って聞いたんですが、僕、3回も同じ会場でやったことって無いんじゃないかなあ・・・・・・だから実は、三鷹で一番芝居やってるんだなって、ちょっとびっくりしました(笑)

──とても光栄です(笑)では最後に、今回の公演について一言お願いします。

大石:今回、振付の方が入るそうなんですが、僕は踊りは初心者なんです。でも、普通の人が、色々な人の力を借りて一生懸命頑張ったらこんなに面白いものができるんだ!ということをお見せしたいと思っています(笑)。更にお客さんの想像力もお借りして、僕はそこに身体を貸す、みたいな感じで挑みたいです。

柴:今回の舞台、できれば再演を重ねていけるような、普遍性を持ったクオリティの高い作品にしたいと思っています。また、せっかく三鷹で公演するので、ぜひ三鷹市民の方々にも観ていただきたいですね。普段あんまり芝居を観ない方にも喜んでもらえたら、本当に嬉しいです。

【ままごと「朝がある」インタビュー動画】

※JCN武蔵野三鷹「MITAKA ARTS NEWS ON TV」で放映されたものです。YouTube で見る